固态电池和超级电容器的区别

储能逻辑的物理博弈:从离子搬运工到电荷仓库

如果将能量存储技术比作交通系统,固态电池和超级电容器恰似高铁与地铁的差异。前者如同长途运输的干线,强调单位时间内运送的"乘客"(离子)数量和续航里程;后者则像密集发车的短途线路,追求瞬时吞吐效率。

固态电池的核心在于固态电解质对锂离子的定向调度。传统液态电池中,离子需要在电解液"泳池"中游动,而固态电池的电解质如同搭建了离子专属高架桥,不仅避免了电解液泄漏风险(事故率降低约70%),还能将能量密度提升至500Wh/kg——相当于将燃油车的油箱体积缩小一半,续航却增加一倍。这种特性源于其独特的"三明治结构":正极、固态电解质、负极以毫米级精密堆叠,如同给每个锂离子分配了VIP通道。

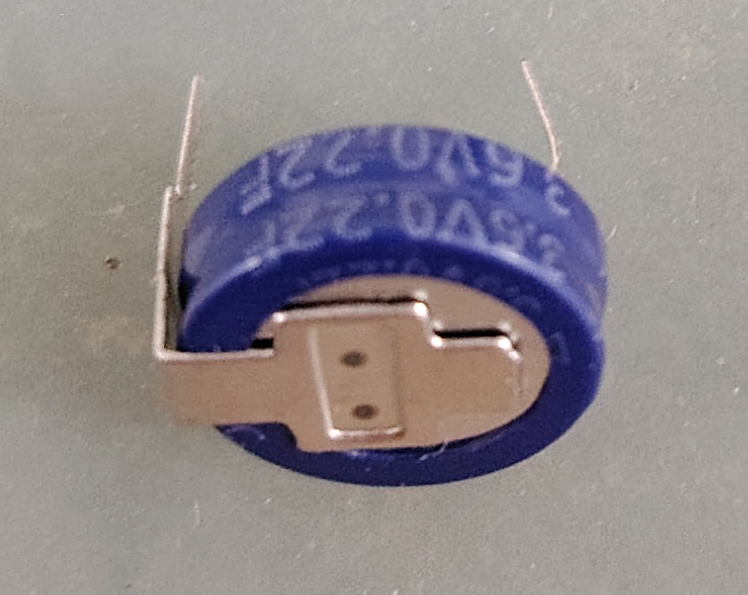

超级电容器则采用电荷的物理吸附机制,其内部结构更像是蜂窝状的电荷仓库。当电流涌入时,电解质中的离子会在活性炭电极表面形成"电荷双电层",这种过程不需要化学反应介入,就像用吸管瞬间吸满一杯水。其电容值可达12000法拉,相当于整个地球自电容的1500万倍,这种特性使其能在3秒内完成90%充电,但储存的总能量仅相当于同等体积电池的1/5。

材料革命的十字路口:从化学实验室到物理车间

在材料创新维度,两者选择了截然不同的进化路径。固态电池的突破点在于电解质晶体结构设计,氧化物、硫化物、聚合物三大技术路线各显神通。以硫化物体系为例,其离子电导率可达10⁻² S/cm(接近电解液水平),配合硅碳复合负极,能让电池厚度压缩至传统产品的60%。这种材料创新带来的连锁反应正在改变产业链格局:当正负极间距从微米级降至纳米级,电池内部的"无用空间"被极致压缩,如同在邮票大小的土地上建起摩天大楼。

超级电容器的技术革命则聚焦于电极表面工程。石墨烯、碳纳米管等新型材料构筑的立体导电网络,让电荷吸附面积呈指数级增长。最新的多孔碳材料比表面积超过3000m²/g,相当于在指甲盖大小的空间里铺开六个标准篮球场的表面积。这种微观结构的精妙设计,使其在-40℃至70℃的极端环境下仍能稳定工作,如同给电荷穿上了全天候防护服。

性能曲线的镜像对称:能量密度与功率密度的跷跷板

用汽车性能指标类比,固态电池如同搭载V12发动机的超跑,注重续航里程(能量密度);超级电容器则像配备弹射起步的赛车,专注瞬时爆发力(功率密度)。实测数据显示:

固态电池能量密度可达传统电池的2-3倍(500Wh/kg vs 250Wh/kg)

超级电容器功率密度高达10kW/kg,是锂电池的10-100倍

这种性能差异源于底层物理机制:固态电池需要完成锂离子的跨电极迁移(化学能存储),而超级电容器只需电荷在电极表面聚集(物理能存储)。如同快递运输中,前者需要货物从仓库A搬运至仓库B,后者则是将包裹临时堆放在转运中心。

温度特性更凸显两者的互补性。在-20℃环境下,固态电池的放电容量保持率可达80%,而超级电容器的容量几乎不受影响。这种特性组合,让极地科考设备常采用"超级电容启动+固态电池续航"的混合储能方案,如同登山者同时携带氧气瓶和能量胶。

诺芯盛@固态电池和超级电容器的区别

诺芯盛@固态电池和超级电容器的区别

应用场景的时空切割:从分钟级到毫秒级的战场

当特斯拉车主为充电1小时焦虑时,配备超级电容的公交车已在15秒内完成站点快速补能。这种场景差异映射出两者的应用边界:

固态电池的主战场:

续航700km+的电动汽车(能量密度相当于携带40部智能手机电池)

无人机连续飞行3小时的动力系统

深海探测器年度级自持能源供应

超级电容的黄金领域:

地铁再生制动能量回收(单次制动可回收1.5度电)

智能电网的毫秒级功率补偿

5G基站的浪涌电流缓冲器

在混合动力领域,两者正形成"化学+物理"的储能联盟。某军工项目中的电磁武器系统,采用超级电容器承担脉冲放电(1毫秒释放兆瓦级功率),固态电池负责持续供能,这种组合的效率比单一储能系统提升400%。

技术融合的量子纠缠:1+1>2的储能革命

前沿实验室正在探索两者的"跨维融合":

在固态电池正极嵌入微型超级电容结构,使其在10C倍率放电时容量保持率提升至95%

采用固态电解质改良超级电容,工作电压从2.7V突破至5V,能量密度翻倍

开发"电容-电池"双模态器件,通过电场调控实现储能形态智能切换

这种融合技术已在微型医疗机器人领域初显身手:植入式设备平时以固态电池模式微电流供电(维持3年续航),需要执行手术时切换超级电容模式释放瞬时大电流。如同智能手机的"性能模式"与"节能模式"自由切换,但切换速度达到纳秒级。

储能世界的进化论:从替代关系到共生关系

当我们俯瞰技术演进树,会发现固态电池与超级电容器并非简单的竞争替代关系。前者在向"更高能量密度、更快充电速度"进化时,正借鉴电容器的界面工程技术;后者在追求"更高能量密度"过程中,开始引入固态电解质提升电压窗口。这种螺旋式上升的创新,终将模糊物理储能与化学储能的界限,催生出兼具两者优势的第四代储能器件——或许在未来某天,我们能用巴掌大的设备驱动电动汽车穿越欧亚大陆,而充电只需喝杯咖啡的时间。

- 雷科电力-REKE-5A大地网接地电阻测试仪

- 海阔千帆竞 潮涌自贸港——海南自由贸易港即将封关启新程,海阔千帆竞 潮涌自贸港——海南自由贸易港即将封关启新程

- 润石科技推出超低噪声自稳零运算放大器RS8547/RS8548

- 进博会“全勤生”再发力:三星首款Micro RGB电视推动显示行业迈向微米级时代

- 中绿电召开2025年半年度业绩说明会

- 吉事励DCL-R系列大功率可调负载箱:精准模拟,稳定可靠

- 丽尚国潮荣膺2025财联社“最佳投资者关系团队奖”

- 倾佳电子为客户提供碳化硅MOSFET样品申请及PLECS器件仿真模型文件

- 不同电压等级对应的隔离电压底线是多少?

- 华为赋能 + 黑科技亮相!希影投影仪闪耀南山羽企同行展会,林丹为决赛冠军颁奖

- 亚成微荣膺第五批陕西省制造业单项冠军企业称号

- 电能质量在线监测装置的暂态事件记录的事件记录容量是多少?

- 精准维修:安捷伦N6701A模块化电源系统主机深度修复与校准

- 针对用电设备安全,安科瑞AIM-D100系列直流绝缘监测仪产品方案科普

- 深入解析ADC12L066:高性能12位A/D转换器的全方位指南

- 低功耗+强适配!YSN8563MS RTC+YST310S晶振,打造智能门锁计时黄金组合