法拉电容反复充放电能解决自放电吗?

在探讨法拉电容技术时,一个绕不开的核心矛盾是其“超长循环寿命”与“高自放电率”的共生关系。这种特性使得它在某些场景下如同“永动机”,而在另一些场景中却像“漏水的容器”。要理解反复充放电是否能破解自放电难题,需先拆解其物理本质。

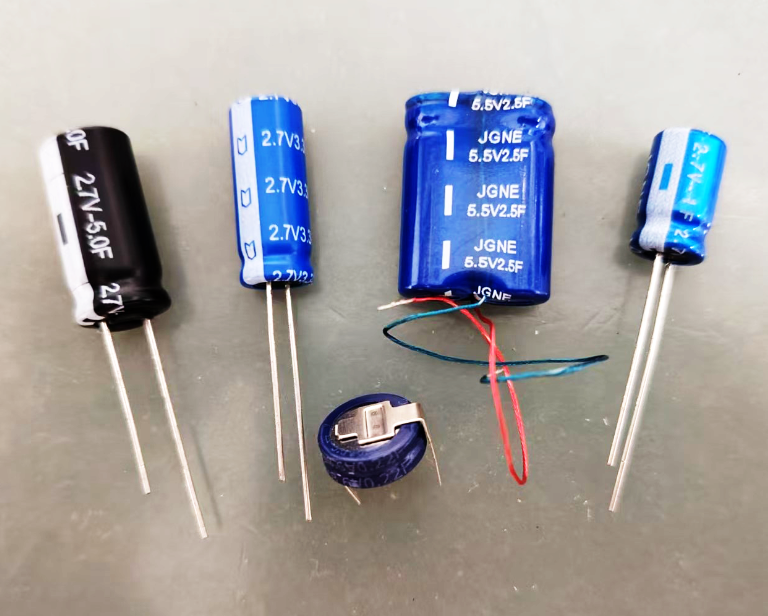

能量存储的双刃剑:极化电解质的特性

法拉电容区别于传统电池的核心,在于其依赖极化电解质实现储能。如同用海绵吸水般,电解质中的离子快速吸附于电极表面形成双电层,这个过程无需化学反应参与,造就了理论上的百万次充放电能力。但正是这种物理储能机制,让电荷更容易通过电解质自发迁移,形成难以遏制的自放电现象。实验数据显示,普通法拉电容静置24小时的电压衰减率可达10%-30%,远超电解电容。

深循环的修复效应:激活还是损耗?

有工程师在实践中发现,对新启用的法拉电容进行3次深度充放电循环后,自放电速率明显降低。这种类似“激活”的现象,可能源于电极表面氧化层的稳定化过程。就像给砂纸反复打磨金属表面,前几次循环会去除微观凸起,形成更平整的电荷存储界面。但需要注意的是,这种改善存在上限——当电压监测曲线显示,三次循环后的月自放电量仍保持0.5V以上的衰减时,说明深层物理特性难以根本改变。

法拉电容反复充放电能解决自放电吗?

法拉电容反复充放电能解决自放电吗?

温度调控的精细平衡

储存温度每升高10℃,法拉电容自放电速率就会倍增。这如同冰块在常温下的融化速度差异,电解质中的离子热运动加剧直接加速电荷逃逸。工业界采用的解决方案颇具智慧:在40℃环境下对电容进行72小时预老化,通过加速自放电过程筛选出稳定性更好的个体。而在日常使用中,将工作温度控制在-25℃至+70℃区间,可使漏电流减少达40%。

材料工程的突破方向

2025年的最新研究揭示了电极材料纳米化改造的潜力。当活性炭电极的孔隙率从70%提升至85%时,电荷存储位点的分布密度提高,离子迁移路径被有效阻隔。这类似于在高速公路设置智能匝道,既保证充放电时的快速通行,又防止空闲时的“车辆乱窜”。配合离子液体电解液的使用,实验室环境下的自放电率已突破至每日0.5%以下。

应用场景的适配哲学

在新能源汽车的启停系统中,工程师巧妙利用频繁充放电特性:每次刹车回收的能量在10秒内就会被电机消耗,此时自放电的影响微乎其微。而作为UPS电源的储能单元时,则需要并联智能均衡电路,这如同给漏水容器加装自动补水装置——当监测到电压降至阈值时,系统自动触发补电程序,将待机损耗控制在可接受范围。

站在技术演进的时间线上,第三代石墨烯基超级电容器已展现出革命性突破。其独特的量子隧道效应让电荷存储更稳定,配合固态电解质技术,初步实现了“高循环”与“低自放电”的兼得。或许在不久的将来,我们真能见证储能器件领域“鱼与熊掌”兼得的奇迹。

- 雷科电力-REKE-5A大地网接地电阻测试仪

- 海阔千帆竞 潮涌自贸港——海南自由贸易港即将封关启新程,海阔千帆竞 潮涌自贸港——海南自由贸易港即将封关启新程

- 润石科技推出超低噪声自稳零运算放大器RS8547/RS8548

- 进博会“全勤生”再发力:三星首款Micro RGB电视推动显示行业迈向微米级时代

- 中绿电召开2025年半年度业绩说明会

- 吉事励DCL-R系列大功率可调负载箱:精准模拟,稳定可靠

- 丽尚国潮荣膺2025财联社“最佳投资者关系团队奖”

- 倾佳电子为客户提供碳化硅MOSFET样品申请及PLECS器件仿真模型文件

- 不同电压等级对应的隔离电压底线是多少?

- 华为赋能 + 黑科技亮相!希影投影仪闪耀南山羽企同行展会,林丹为决赛冠军颁奖

- 亚成微荣膺第五批陕西省制造业单项冠军企业称号

- 电能质量在线监测装置的暂态事件记录的事件记录容量是多少?

- 精准维修:安捷伦N6701A模块化电源系统主机深度修复与校准

- 针对用电设备安全,安科瑞AIM-D100系列直流绝缘监测仪产品方案科普

- 深入解析ADC12L066:高性能12位A/D转换器的全方位指南

- 低功耗+强适配!YSN8563MS RTC+YST310S晶振,打造智能门锁计时黄金组合